В. Н. Ткачев. Эволюция охранной символики в архитектуре кочевников Центральной Азии.

(Советская этнография, 1985, №1, стр. 35-48)

В работе над средой обитания человек, по-видимому, исходил из представлений о физическом и душевном комфорте. Действительные или воображаемые угрозы уничтожения комфорта заставляли прибегать к мерам для его сохранения. Идея защиты материализована в бесчисленных проявлениях реального и символического противодействия злу и опасности: от магического круга, прочерченного веткой по земле, до крепостей, сложенных из гигантских каменных блоков.

Символика зарождается как один из элементов праязыка, как средство знаковой информации, рассчитанное главным образом на заочные формы контакта, скажем, при обозначении границ освоенной территории в сочетании с угрозой наказания пришельца.

Актуальность запретительных знаков нарастает в эпоху неолита с миграцией избыточного населения из метрополий культурных очагов. Чтобы символ табуированности территории был понятен сам по себе и достаточно эффективен по силе эмоционального воздействия, форма его должна отражать интуитивно и однозначно воспринимаемые признаки выраженного им действия. Кол с пучком травы, известной ядовитыми свойствами, цепочка камней, плетеная изгородь, поваленное поперек тропы дерево с остро затесанными сучьями, рогатки, черепа животных имели различный «потенциал энергии» запрета — от предупреждения до прямой угрозы. Они отличались по степени выразительности; самые «страшные» устанавливались, конечно, в местах наиболее вероятных вторжений. Общее для древнейших символов защиты — их предметность, стремление их творцов к наиболее точной имитации действия отпора. Объектами защиты были территория обитания, лагерь или поселение, дом, сам владелец оберега. Защищались от чужих и вражеского нашествия, природной стихии, смерти и покойников.

Вследствие расслоения первобытного интегрированного хозяйства на оседлое и кочевое в эволюции охранных символов в оседлой и кочевой культурах появились различные направления, но их диалог придавал знаковой информации универсальность и смысловую гибкость. При общих истоках, постоянных хозяйственных контактах земледельческой и скотоводческой цивилизаций, с одной стороны, и их этнического противостояния— с другой, вырабатывались сходные узловые понятия символики. Иногда один и тот же знак (или символический акт) имел прямо противоположные значения; сходство могло быть замаскировано локальными декоративными приемами. Однако мобильность кочевого хозяйства требовала более компактных и полисемантических форм символики, развитых внешних знаков социальной иерархии — ведь и простой скотовод и степной аристократ жили в юртах одинаковых размеров и конструкции, тот и другой были пастухами. В становлении культуры кочевого общества символика, в том числе и охранная, играла настолько большую роль, что объективно тормозила распространение письменности.

— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.

— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).

— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.

SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение

Все обряды, непременным, чаще главным компонентом которых была магия защиты, требовали соответствующей обстановки, изобразительных символов, усиливавших эмоциональное воздействие ритуалов, а главное, сообщавших правдоподобие и понятность характеру действия и его результатам, таким, как установка юрты или освящение храма, изгнание болезни, предотвращение вражеского нападения, похороны, мольбы о росте поголовья скота или удачной охоте. Последовательность и особенности выполнения этих процедур, вписанных в общий антураж среды, закреплялись в символических атрибутах трех видов: временных; постоянно существующих, но вынесенных за пределы среды обитания; непосредственного использования.

Реквизит обрядов определялся уровнем социальных структур и существованием соответствующих приемов искусства: изобразительного, танца, архитектуры, драмы. Характерная особенность форм этого реквизита: устойчивость изобразительных традиций, элементарность, отвечающая при мобильности социальных отношений стремлению господствующих групп и классов к стабилизации своего положения, к идеализации древних, часто легендарных периодов своей истории, с которыми сопрягались и архаичные символы. Архаичная символика получала, таким образом, внехронологический паспорт, что объясняет отчасти рецидивы древнейших церемоний, пусть даже в новом осмыслении.

Временные атрибуты создавались для разового проведения церемоний, хотя следы их существования могли сохраняться, обеспечивая эффект последействия. К числу таких атрибутов следует, вероятно, отнести скопления петроглифов со сценами охоты или тамгами, время от времени дополнявшиеся новыми рисунками. В качестве очистительных процедур устраивались магические действа у костров, церемонии у деревьев, природных ландшафтных феноменов. Для некоторых народов Южной Сибири характерны сложные охранительные обряды, совершавшиеся при закладке жилищ на стоянке, особенно при установке опор и основных несущих конструкций крыш, которые обмазывались кровью, глиной, окуривались и т. п.[1]. На религиозных праздниках в Тибете, а затем и в Монголии сжигался «сор» — фигурка из теста под балдахином из флажков, олицетворявшая накопленные за год грехи[2].

Из атрибутов временных охранных и очистительных церемоний пополнялся арсенал изобразительной символики, использовавшейся постоянно. Стены с петроглифами превращались в святилища. Если у киданей «царь-дерево» устанавливалось только на время церемоний[3], то во дворце Угэдэй-хана в Каракоруме серебряное дерево, выполненное французским мастером, стало постоянным архитектурным элементом ансамбля[4].

— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;

— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;

— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;

— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;

— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;

— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;

— Включает в себя сервис чаевых.

Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе

Постоянные знаки защиты отмечали границы «своих» территорий, запретные места святилищ. Эволюция их функции: от угрозы и предупреждения к фиксации права собственности. Тамгообразные петроглифы эпохи бронзы, иногда повторявшие рисунок клейма для лошадей и обозначавшие законные территории определенного рода, обычно цепочкой маркируют меридиональные полосы в географии маршрутов кочевок.

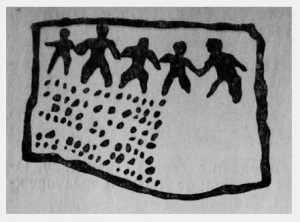

Идея охраны собственности прослеживается и на более ранних наскальных изображениях прямоугольных или округлых оградок с животными и человеческими фигурками внутри них[5], которые, вероятно, представляют коллективный портрет совладельцев территории, членов одной семьи, рода. В их отсутствие рисунок свидетельствовал о принадлежности участка. Возможно, что так выражается и экстатическое состояние хозяев стада: загоняя скот они наиболее полно ощущают пафос обладания богатством (рис. 1). Иногда оградки охраняются изображениями птиц с распростертыми крыльями и хищным клювом[6].

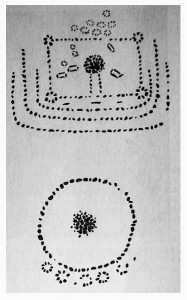

Разновидность постоянных периферийных символов — каменная обстановка мемориальных сооружений. У кочевников Южной Сибири и Центральной Азии погребения обкладывались цепочкой камней, имеющей, видимо, начальное значение изолирующего (отделяющего покойного от мира живых) пояса, форма которого со временем усложнилась и приобрела смысл социальной дифференциации: прямоугольные в плане выкладки окружали могилы знатных членов рода, круглые — могилы простолюдинов[7] (рис. 2).

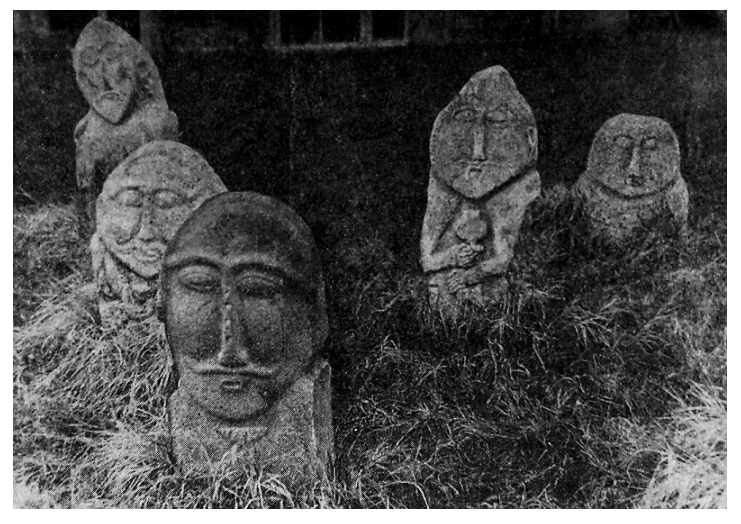

Интересны попытки «записать» каменными выкладками церемонию поклонения предку на его могиле или кенотафе; здесь камнями изображались и участники, и последовательность обрядов. Это должно было говорить о постоянстве оказания почестей покойному. На самом деле такие церемонии проводились не чаще раза в год. В этом плане особенно примечательны тюркские мемориалы VI—VIII вв., включавшие в наземную обстановку ансамбля площадку для жертвоприношений, плиту с изображением покойного или его скульптуру лицом на восток (рис. 3) и аллею каменных стел (она задавала направление подхода к памятнику со стороны восходящего солнца)[8]. Сложилось подсказанное древними хрониками устойчивое мнение, что аллеи камней балабалов обозначают поверженных покойным врагов. Представляется, однако, что эти аллеи не только увековечивают сценарий обряда; в них сильнее выражена космическая магия, связанная с культом солнца и вечного неба, куда направлялась душа покойного. Да и какой душе приятно находиться в обществе теней врагов? [9].

Магические знаки и орнаменты, повседневно охраняющие род, поселение, жилище, его хозяина и семью, используются постоянно. Войлочные куклы, изображающие предков, давно бытуют у кочевников в качестве оберегов. По описаниям Карпини[10], посетившего монгольские степи в середине XIII в., в каждой юрте есть несколько идолов-онгонов, охраняющих хозяина, хозяйку, дом в целом и отдельные его детали.

Рис. 1. Оградка — загон для скота (из кн.: Дорж Д., Новгородова Э. А. Петроглифы Монголии, табл. 15)

Защитные функции орнамента и цвета, частей интерьера составляли важнейшую область прикладного искусства и культовых отправлений в кочевой среде. И это понятно, поскольку действенной защиты кочевое жилище практически не имело: юрта сгорала в считанные минуты, ее можно было разрубить несколькими взмахами сабли. Разрушение самого прочного элемента юрты — двери уже означало, что юрта уничтожена. Вот почему разрушение дверей в монгольской рукописи XVII в. «Алтан Тобчи» (Золотое сказание) расценивается как святотатство:

Опрокинем, развалим его превосходные двери

Уничтожим, истребим его жен и детей.

Священную раму его двери разломаем и опрокинем…[11]

От враждебного мира, реального и вымышленного, кочевника в юрте охраняла главным образом воображаемая стена, создаваемая сакральным потенциалом идолов и амулетов. Магический орнамент, украшавший ответственные части конструкции юрты или палатки, «покрывал» их незримой защитной оболочкой.

Защитная энергия, излучавшаяся всеми частями интерьера, как бы обтекала поверхность юрты в виде магической сферы. В киргизской юрте эта сфера отождествлялась с многочисленными шерстяными узорчатыми лентами боо, которыми перебинтовывался каркас. У монголов рисунок перепасовки стягивающих покрытие юрты веревочных поясов дал начало различным охранным орнаментам жилища.

Отверстия в юрте — только дымник и проем двери. Считалось, что через кольцо дымника (монг. тооно) в юрту могут проникать высшие божественные силы, посещение которых неотвратимо. Тем не менее охранительной силой наделялся откидной войлочный верх, который «…широким листом, как двойная молния, рассеивает Пять ядов ненависти…»[12].

Другое дело — двери, они всегда были открыты для доброго гостя, но через них могли проникать злые духи и просто злоумышленники. Ситуация двойственная, поэтому на входе концентрируется обращенная вовне символика, обозначающая контрдействие. Если гость входит с добрыми намерениями, ему ничего не угрожает в доме. Если же у пришельца дурные помыслы, его зло «утонет» в океане или «сгорит» в очистительном огне, изображенных в орнаменте дверей или простеганного волнами полога. Эти же символы преграждали вход нечистой силе.

Оповещать о своей лояльности гость должен издалека. С коня полагается спешиться поодаль, но обязательно перед входом (где коновязи отводится своя роль в «сценарной» обстановке); гость должен обойти юрту один, а то и три раза, произнести фразу благопожелания, перешагнуть порог, не наступая на него, пригнув голову настолько, чтобы пройти в дверной проем. Порог как проекция защитной сферы на землю, как линия пересечения имеет атрибуты, связанные со священной церемонией перехода границы «духовного домена». Наступать на порог ставки вождя запрещалось под страхом смертной казни. Такой запрет существовал не только у монголов-кочевников, но, например, и в Древней Греции[13]. Зато после обильных возлияний в приемных покоях этот обычай не соблюдался так строго; полагали, что гость уже адаптирован и во хмелю не таит зла[14].

Хотя охранной символикой особенно тщательно обставлялся собственно акт пересечения границы, не менее существенными были и подготовительные действия по очищению пришельцев и ближайшего окружения жилища.

Рис 2. Керексуры — каменные выкладки-мемориалы. Из кн.: Атлас древностей Монголии (Радлов В.В. Труды Орхонской экспедиции. Спб., 1892, табл. I)

Глазки, прорезаемые, а затем изображаемые на берестяных дверях чумов селькупов, были чем-то вроде неусыпных стражей дома «глазами двери»[15]. Большие надежды возлагались на очистительную силу огня. С древнейших времен кочевники пропускали пришельцев между кострами. Это магическое действо опиралось на знание санитарных возможностей огня и наверняка не было чрезмерной осторожностью.

Предпринимались меры против угрозы разрушения дома, юрты, шатра. Так, запрещалось трогать растяжки и бандажи юрты. Однако, с другой стороны, человек, коснувшийся их, имел право на защиту и гостеприимство хозяина.

Древнейший и повсеместный источник охранной символики представляют изображения зверей, и не только хищных. Для цивилизаций, имеющих своей базой скотоводство, зооморфность подавляющего большинства знаков этой символики неизбежна, поскольку она производна от форм использования натуральных оборонных средств животных: рогатых и клыкастых черепов[16], шипов, рыбьих голов с острыми зубами[17].

Обратим теперь внимание на то обстоятельство, что усиление классового расслоения общества кочевников стимулирует бурное развитие символики социального иммунитета. Чем более затушеванными были феодальные отношения в степи, тем важнее были знаки социальной дифференциации. Только знатные члены рода или господствующего племени у тюрков имели право на голубой и белый цвета в одежде и жилище, символизировавшие близость к верховному божеству. В походном лагере Великого Могола Аурангзеба никто не имел права возводить свою ставку выше и краснее шатра государя [18]. Только обладатель десятитысячного стада мог иметь в юрте таган о шести ножках, украшенный стилизованными воронами или орлами. Лишь в императорских постройках допускалось изображение дракона.

Следствием социальных преобразований в степи, отраженных в организации быта и усложненной символике, стало постепенное превращение защитной сферы жилища из тонкой, незримой стены в трехмерное пространство, где разворачивались церемонии феодальных приемов. Здесь слились два явления: первое — постепенное смягчение знаков отчуждения и охраны, однозначно запрещающих пересечение границы, до символов, обставляющих процесс перехода; второе — типичное для феодализма стремление к обогащению процедуры приближения к сановному лицу растянутыми во времени и пространстве обрядами. Византийское посольство, посетившее в VI в. наместника тюркского кагана, в течение трех дней принимали в разных шатрах, прежде чем его члены были представлены степному вельможе[19].

Интронизация Гуюка, внука Чингисхана, в 1246 г., описанная Карпини, также проводилась в трех различных «кущах»[20]. В таком последовательном развертывании церемоний и их закреплении пространственной композицией среды, собственно, не было ничего нового. С первобытных времен вызревала концентричная иерархия планировочного построения лагеря со ставкой вождя в центре, окруженной вблизи палатками личной гвардии, а дальше — жилищами остальных соплеменников. В этом круге вычленялся сектор для приближения к главному сакральному объекту, который в концентричной схеме был центром композиции, а по радиусу— наиболее удаленным от входа. По оси подхода к нему сгустилась насыщенность пространства охранительными символами (не в ущерб, впрочем, реальным средствам защиты).

Рис. 3. Тюркские каменные изваяния VI—VIII вв. (экспозиция Киргизского государственного исторического музея)

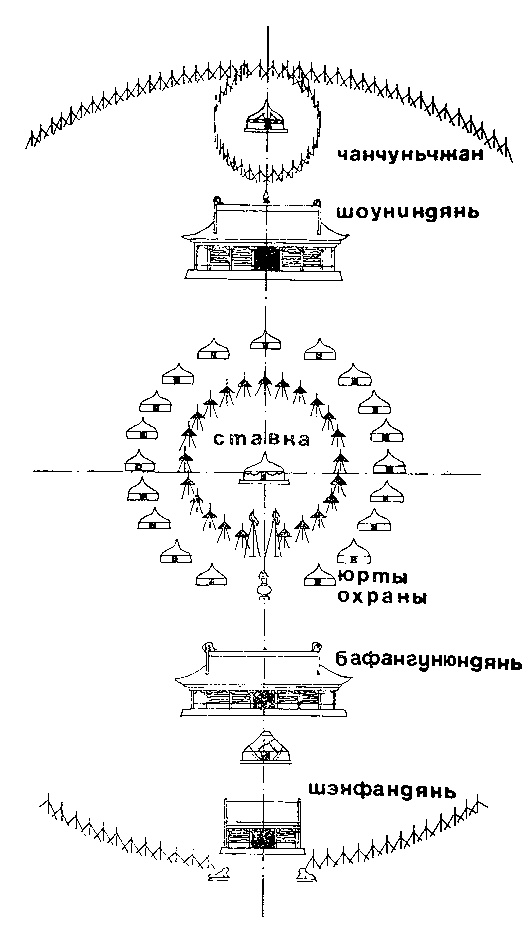

Предшественники монголов во владении Великой степью — кидани устраивали зимний лагерь своего императора концентричными кольцами (рис. 4). Государева юрта окружалась частоколом из копий, связанных волосяными веревками. На копьях укреплялись черные войлочные зонты, под которыми стояли стражники. Следующее кольцо охранения составляли небольшие юрты, где находилось по пять вооруженных гвардейцев. Охраняемую территорию, включавшую и несколько церемониальных залов, установленных на одной оси с императорской ставкой, завершало широкое кольцо запретной зоны, где были устроены засады и установлен контур также из копейного частокола. Ночью периферийный кордон составляли ежи из копий, натянутые над землей веревки и сторожевые посты[21].

Вычленение из концентричной композиции осевого направления дало форму построения обособленного походного стойбища знатного кочевника: юрта или шатер с двух сторон фланкировались повозками с имуществом — этим удачно решались задачи защиты и демонстрировалась зажиточность. Для хозяйства, натурального или опирающегося на обменную торговлю, такая организация пространства полностью удовлетворяла собственника и в Древнем Египте, и в средневековой Монголии.

Защитные функции фланговых повозок получили развитие в композиционных принципах официальной кочевой архитектуры. Дворец хана Угэдэя имеет очевидное родство планировки с описанным выше стойбищем [22]. Нельзя сказать, что сохранившиеся сейчас в монастырях Эрдэнэ-Зуу (Хархорин) и Амарбаясгаланте (близ Эрдэнэта), дворце Ногоонорго (Улан-Батор) боковые павильоны-хранилища непосредственно наследуют этот принцип, но их планировка не противоречит законам кочевого зодчества, перенесенным на архитектуру стационарных сооружений.

Как в концентричной, так и в осевой планировочных системах общим качеством остается наличие запретной зоны, превращенной на Востоке в исходный фактор пространственных композиций, в которых материализуется статус феодального суверенитета. В этом случае структура средневекового кочевого лагеря предстает в виде довольно разреженного ядра, окруженного плотным кольцом войсковых палаток. Таким же разреженным был и центр Каракорума, застроенный к 1235 г. по приказу Угэдэя его родственниками. Возможно, царевичам и пришлось несколько поступиться своими амбициями, но заставить их занять территорию, размеры которой унижали бы их достоинство, не имел права даже великий хан.

Феодальный этикет требовал не только уважения зоны соседа, но и соответствующего характера застройки. Аме Пал, легендарный основатель тибетского королевства Мустанг, построил свой первый форт Кечер-дзонг в плане квадратным, но вскоре был вынужден перестроить его в форме круга — сосед воспринял как вызов острые углы стен, обращенные в сторону его владений[23]. Первый тибетский буддийский монастырь Самье также обнесен стенами по кругу. Значит, круговая ограда есть, с одной стороны, символ защиты объекта, заключенного внутри нее, с другой — заверения в уважении чужого суверенитета.

Рис. 4. Сезонный лагерь императора киданей, XI в. (по материалом кн.: Е. Лунли, История государства киданей, прим. 3)

С затуханием феодальных междоусобиц символы иммунитета, утратившие актуальность и подвергавшие того, кто ими пользуется, риску заведомого унижения, изживаются, по крайней мере в том, что касается угрожающих углов. Если некогда вассалы ориентировали свои жилища входом к ставке хана, то со временем вектор почета канонизируется и становится единым для всех — он обобщается религиозной космогонией.

Буддизм не раз делал попытки освоиться на территориях, подконтрольных кочевникам. В процессе его адаптации к местным культам степи и благодаря дальновидной реформаторской деятельности Цзонхавы[24] к XVI в. сложилась его ламаистская форма.

Ламаизм оказался превосходным инструментом закрепления феодальных отношений в степи. Существовало несколько уровней потребления и понимания его как системы религиозного мировоззрения: от элементарных догм учения, предназначенных для манипулирования психикой простого люда, до вершин философской абстракции цанита, доступных ученым монахам. Обращенный к почти поголовно неграмотному клиенту ламаизм оперирует главным образом символикой; ею насыщена и культовая архитектура. В основании генезиса этой символики лежит принцип защиты, представляющий как бы тень-идею от убежденности в могуществе буддизма.

Для достижения состояния нирваны человек должен вырваться из круга сансары — перерождений в земной жизни. К этой цели последовательно приближает положительный баланс добрых дел в карме — детерминанте судьбы, где подсчитываются добрые и злые деяния. Зло проистекает от жажды удовлетворения страстей и для защиты от искуса нужны заслоны, барьеры, как внутренние, так и внешние.

Над кочующими за своей паствой первыми ламаистскими юртами-храмами устраивали защитный навес, оберегавший от жара греховных желаний. Вообще зонт, покрывало — давние атрибуты буддизма. В степных кумирнях навес из автономной конструкции постепенно трансформировался в специальное покрытие, а затем и просто в узор на самой оболочке верха юрты (рис. 5).

Закрепление ламаизма и начало интенсивного строительства стационарных культовых зданий обеспечили благоприятные возможности для проникновения в Монголию китайской и тибетской архитектуры. Своеобразное завершение кубовидных тибетских храмов — широкий темный самшитовый фриз с отдельными золотыми пятнами круглых зеркалец (монг. толь) для отражения нечистой силы — перешло в архитектурный орнамент монголов. Лента такого охранительного орнамента — эрихэ украшает кровлю единственного сохранившегося соборного храма (цогчина) монастыря Гандан в Улан-Баторе (рис. 6). На ребрах его крыши укреплены жанцаны — полые колоколообразные объемы, наполненные молитвенными текстами (на бумаге и ткани), которые также пришли из Тибета. Здесь, как и повсюду в террасных горных селениях, крыши домов использовались как хозяйственные дворы. По их углам устанавливали шесты с лоскутами ткани, сигнализирующие об опасности падения. Они же, кстати, отгоняли птиц. Отсюда обилие лент, гирлянд, флажков, характерных для архитектуры Тибета, Непала; отсюда и генетический «код» многих ламаистских символов: развешенных жертв, распятых шкур врагов веры, подвесок, балдахинов, икон на тканях, украшающих храмы и костюмы участников религиозных церемоний.

Стационарные храмы с «китайскими» крышами имеют широкий вынос карниза, которому в числе прочих функций приписывают защиту от падения сверху злых духов. Края гребня такой крыши увенчивают керамические изображения хвоста дракона в виде ушастой совы — чи; дракон как хозяин водной стихии, одолевающей огонь, охраняет здание от пожара. Противопожарную службу несет и изображение окаменевшего «обузданного» пламени[25].

Рис. 5. Метаморфозы священного покрытия над юртой-храмом: а — асар на отдельных опорах; б — орнамент (пропитка краской или аппликация) на ткани покрытия юрты; в — орнамент (пропитка краской или аппликация) на ткани покрытия юрты.

Универсальный охранный знак храма — ганжир в центре гребня; он может быть в виде очира (инд. ваджры) — знака могущества буддийского учения — или вазоподобного сосуда, наполненного молитвами, обращенными к гению храма. На углах изогнутых крыш помещены керамические фигурки зверей и всадника.

Фильтрация буддизма в северном и восточном направлениях через скотоводческие районы естественным образом способствовала преимущественному развитию зооморфных сюжетов в архитектурном синтезе культовых сооружений. Во всей Центральной и Восточной Азии подступы к буддийским храмам охраняются живописными и скульптурными изображениями животных, на которых «перемещаются» божества из многочисленного буддийского пантеона. В Монголии это чаще всего арсланы — каменные или металлические львы, скорее собако-львы. Арсланы фланкируют порталы, их рельефные головы держат в пасти кольца входных дверей. Посетители поглаживают изображения стражей и даже подкармливают их. У большинства арсланов перед входами в ламаистские монастыри морды засалены, к их ногам кладут конфеты, спички, монеты.

В императорских культовых постройках (их строительство и содержание осуществляется за счет государственной казны) изображение дракона должно сделать непроницаемым для злых сил двери и ворота, придать устойчивость колоннам. Конструктивная прочность здания «обеспечивается» помимо инженерно-технических приемов такими символами, как изображение головы чудовища мангуса[26], украшающего верх колонн, или рельефа распластанной лягушки на каменных базах колонн. По буддийской схеме вертикального мироздания лягушка лежит в основании всех сфер мира; под тяжестью накопленных человечеством грехов она начинает шевелиться[27]. Защищает ли ее изображение от землетрясений, неизвестно; замечательно другое — логичное сочетание магии и рациональной эффективности конструкции (доугуны, связевая система блоков, свободная постановка колонн на основание) в разработке антисейсмичных мероприятий.

К числу животных-носителей относится и черепаха. Правда, ее функции защиты лежат в несколько иной плоскости, она символ вечности и должна хранить от забвения. На каменных черепахах устанавливали мемориальные стелы с текстами посвящения и истории постройки храма.

Итак, в отдельно стоящем храме и его ближайшем окружении защитная символика направлена на охрану как собственно здания в его реальных деталях и конструкциях, так и некой сакральной среды, включаемой в пространство здания. Знаки символики — предупреждающие, очистительные; они не имеют уже значения категорического запрета. Даже круговой обход святынь редко ассоциируется с действием замыкания магического круга, а моделирует паломничество по местам проповедей Гаутамы (обходной коридор буддийского храма для совершения прадакшины украшался барельефами или фресками жития Будды). Идея такого обхода (в направлении движения солнца) в общем перекликается с выработанными в степи этическими нормами почитания жилища. В монгольских ламаистских храмах эта церемония дополняется вращением цилиндров хурдэ с молитвенными текстами ради спасения души самого визитера. Для этого хурдэ навешивали на стены храма снаружи по ходу движения посетителей.

Магическое оконтуривание сохранилось как эпизодическая церемония. При закладке в Урге большой кумирни Авалокитешвары (храм Мэгжид-Жанрайсэг) в 1911 г. вокруг места стройки была вспахана борозда — слон из зверинца богдо-гэгэна протащил по земле чугунную черепаху.

Буддийские космогонические представления, исходящие из строгой геометрической схемы с горой Сумэру в центре, расширили, но и канонизировали композиционные приемы культовой архитектуры, в частности последовательность вступления в действие элементов системы символической защиты.

Как и во дворце суверена, планировочная композиция ламаистского монастыря объединяет в себе два начала: центричность и осевое построение. План монастыря должен напоминать мандал-хото — город небожителей, с центральным сооружением, охраняемым по четырем странам света махранзами (инд. махараджами); соответственно с четырьмя воротами в прямоугольной или круглой ограде[28]. Или хотя бы вызывать ассоциации такого сходства. В аспекте, так сказать, эксплуатационном монастырские храмы привязываются к оси СЮ, располагаясь таким образом, что посетитель, проходя их, последовательно «очищается»; так имитируется прохождение «Высокого пути», подводящего к полному освобождению духа, нирване.

Перед входом в монастырь устраивается стена — ямпай. Злые духи не могут преодолеть ее, так же как и Г-образный вход в ограде ступы в Санчи. «Беспомощность» духов можно понять, если понаблюдать за безуспешными попытками козы добраться до огорода, вход в который — не калитка, а ширма.

Кроме обязательных арсланов, каменных, чугунных или бронзовых курильниц на предмонастырской территории расставляются изваяния различных эпох или их части, найденные в окрестностях монастыря. Они, естественно, повышают сакральный потенциал атмосферы преддверия. Ограда монастыря сама по себе вряд ли нуждается в дополнительной охранной символике, но в некоторых буддийских комплексах ее украшают субурганы или угловые флаги-обереги (дарцоки).

Для небольших кочевых или, наоборот, разросшихся монастырей, превратившихся по существу в города (Да-хурээ, предшественник Урги), значение священной границы приобретает обходная трасса круговращения Майдари (праздника Будды-грядущего), вдоль которой расставлены павильоны с хурдэ.

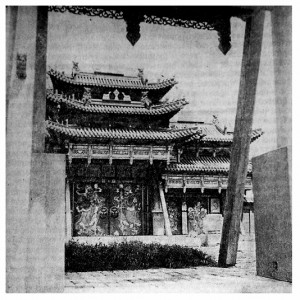

После торжественных ворот, под которыми могут проходить лишь высшие иерархи церкви и полотна которых также украшены охранной символикой (рис. 7) расположен первый храм-павильон, «населенный» гигантскими фигурами четырех махранзов. Отсюда начинается «Высокий путь», обозначенный двумя беседками: с колоколом и барабаном — символами сторожевых сооружений. И снова ось пути «держат» каменные изваяния и симметрия храмов. «Нарастание духа святости» отмеряется последовательными оградами дворов. Центр ансамбля — храм главного кумира, где хранятся связанные с его именем реликвии,— может иметь и свою особую ограду. Здесь композиционный обертон — концентричность, зачастую усиленная и колористически: окружающая стена окрашивается более насыщенным цветом или имеет окраску в соответствии с рангами цветовой буддийской символики (желтая ограда центральной группы храмов в Амарбаясгаланте, красная — ансамбля Гурван-Зуу в составе монастыря Эрдэнэ-Зуу).

Охранные и очистительные действия, осуществляемые синтетическими средствами буддийского искусства и архитектуры, идут по двум встречным руслам. С методической последовательностью вводятся все более сильные, более сложные в интеллектуальном отношении средства очищения и психологического воздействия; активнее пульсирует красный цвет. Но одновременно нарастает гипнотизм сакральности пространства, предшествующий состоянию медитации; настроение отрешенности вызывается жестяным перезвоном колокольчиков на углах крыш, наркотическим ароматом дыма курильниц, мерцающим дробным узором затененных карнизами балок, пустынными дворами, строгая геометрия которых не смягчена асимметрией деревьев.

Рис. 7. Главные ворота Ногоон-орго — монастыря при зимней резиденции богдо-гэгэнак начало XX в., Улан-Батор, общий вид

Ортодоксальность примитивной защитной символики сменяется в культовой архитектуре весьма тонкой мистикой знаковых соотношений смысл которых читается образованным буддистом и интуитивно воспринимается оглашенным.

Стационарная культовая архитектура буддийского треугольника Китай — Тибет — Монголия в типологически сопоставимых сооружениях практически не знает различий. За этим внимательно следила маньчжурская администрация, проводившая политику духовной унификации подданных Циньской империи. Но, конечно, локальные тектонические и декоративные добавления или отторжения были неизбежны при переносе канонических форм даже в условиях жесткого контроля.

В архитектуре Монголии, соединившей кочевые принципы организации среды и строительные приемы стационарной архитектуры, объемнопланировочные особенности были выработаны в основном через специфику защитной символики, созревшей в глубинных традициях быта. Они не были затронуты поверхностными морфологическими экспериментами XVII—XIX вв., породившими смешанные стили. Например, цепочка субурганов, ограждающая с севера монастырский комплекс, типична в основном для Монголии[29]. Охранная символика этих субурганов ассоциируются с защитной функцией скалистой гряды, с подветренной южной стороны которой кочевник предпочитал устраивать зимник для своего скота.

Если в культовых ансамблях жесткость запретительных знаков постепенно превращается в многозначительность символики, в средство очищения и сопровождения, то разреженность освоенных территории Монголии привела в конечном счете к функциональному преобразованию прежних отталкивающих знаков в сигналы, рекламирующие границу запретной зоны и приглашающие ее нарушить. Уже на дальних подступах к разбросанным по стране, расположенным в скрытых горных долинах (тех, что издавна пользовались репутацией священных мест) ламаистским обителям — хийдам имелись в качестве указателей древние изваяния, каменные кучи — обо, валуны с заклинаниями, субурганы. В окрестностях монастыря, образуя третью, периферийную сферу сакральности, высекались на скалах священные тексты, вырубались ниши для установки бурханов, гравировались и раскрашивались минеральными составами изображения святых. При закладке монастырей важное значение придавалось возможности подъездов, точно ориентированных по странам света, соответственно лучам распространения веры и географии мандалы. На таких дорогах устанавливали субурганы, имеющие специальную форму и окраску и фиксирующие ту незримую границу, за которой начиналась священная земля[30].

Заключая рассказ о значении и метаморфозах охранной символики в организации жизненного пространства и ее влиянии на формирование тектонических планировочных и декоративных принципов кочевой архитектуры, следует подчеркнуть всеобщий характер этой формообразующей закономерности, истоки которой — в социально-хозяйственных явлениях и этнопсихологии народа.

Специфика представлений о безопасности, о комфорте, присущая кочевому миру, придала свои особенности эмоциональному строю степной архитектуры, предопределила свойственные ей формы. Эволюция кочевого зодчества в значительной мере опиралась на преобразование символов защиты от знаков прямого запрета до символов, регулирующих процесс доступа и, следовательно, композиционную структуру сооружений. Мобильность кочевого быта требовала ради экономии места и облегчения веса перевода части «предметных» знаков в разряд изобразительных. Не менее важным было закрепить и некоторые бытовые традиции, сберечь накопленный опыт; запись в символах практически всех жизненных отправлений кочевника подкрепляла в течение столетий его хозяйственную и эстетическую интуицию.

И наконец, знаки социального различия, символика ярусного общения призваны были уравновесить внешнюю аморфность общественной структуры кочевого феодализма.

В современной монгольской архитектуре большое внимание уделяется анализу и попыткам приложения выработанных за долгие столетия композиционных и декоративных приемов. Какие из них эклектичны, а какие логично продолжают развитие глубинных национальных традиций? Чтобы определить позиции, с которых можно ответить на этот вопрос, и была рассмотрена эволюция охранной символики — одной из ведущих линий морфологии кочевого зодчества, ни в коей мере не изолированной от других формообразующих факторов, а также опыта стационарного строительства.

___________________

[1] Деревянко Е. И. Племена Приамурья. I тысячелетие до нашей эры. Очерки этнической истории и культуры. Новосибирск: Наука, 1981, с. 113—118.

[2] Цыбиков Г. Ц.. Буддист-паломник у святынь Тибета. По дневникам, веденным в 1899—1902 гг. Пг.. 1919, с. 204.

[3] Е. Лунли. История государства кидаией (Цидань го чжи)/Пер. с китайского, введение. комментарий и приложения Таскина В. С. М.: Наука, 1979, с. 527.

[4] Иоанн Плано де Карпини. История монгалов. Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны/Пер. Малеина А. И. Спб., 1911. с. 139.

[5] Дорж Д., Новгородова Э. А. Петроглифы Монголии. Улан-Батор, 1975, с. 146.

[6] Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии. М.: Мысль, 1981, с. 33.

[7] Сборник трудов Орхонской экспедиции, I (Предварительный отчет о результатах экспедиции…). Спб., 1982, с. 56.

[8] Кызласов Л. Р. История Тувы в средние века. М.: Наука, 1969, с. 29, рис. 4.

[9] Кляшторный С. Г. Храм, изваяние и стела в древнетюркских текстах.— В кн.: Тюркологический сборник 1974 г. М.: Наука, 1978, с. 252.

[10] Иоанн Плано де Карпина. Указ. раб., с. 9, 71.

[11] Алтан Тобчи (Золотое сказание); Лубсан Данзан/Пер. с монгольского, введение, комментарии и приложение Шастиной Н. П. М., 1973, с. 91.

[12] Рона-Таш А. По следам кочевников (Монголия глазами этнографа). М.: Прогресс, 1964, с. 284.

[13] Gentiep A. van. Les rites de passage. P., 1910, p. 26.

[14] Мэн-да бэй-лу (Полное описание монголо-татар). Факсимиле ксилографа/Пер. с китайского, введение, комментарий и приложения Мункуева Н. Ц. М.: Наука, 1975, с. 83.

[15] Хороших П. П., Гемуев И. Н. Берестяные изделия селькупов. — В кн.: Этнография Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1980, с. 183.

[16] Огнева Е. Д. «Защитный круг» из Хара-хото. — В кн.: Культура и искусство Индии и стран Древнего Востока. Л.: Аврора, 1975, с. 66.

[17] Деревянко Е И. Указ. раб., с. 114

[18] Бернье Ф. История последних политических переворотов в государстве Великого Могола. М.-Л.: Соцэкгиз, 1936, с. 300.

[19] Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967, с. 56.

[20] Иоанн Плано де Карпина. Указ. раб., с. 54.

[21] Е. Лунли. Указ. раб., с. 532, примечания. Автор выражает свою признательность В. С. Таскину, автору перевода и комментария этой работы, издание которой — ценный вклад в развитие науки о кочевых обществах Восточной Азии, за перевод наименований приемных залов императорской ставки киданей и, следовательно, расшифровку их функций, что позволило уточнить схематическую планировку ставки (рис. 4).

[22] Рисунок дворца дан в книге: Иоанн Плано де Карпини. Указ. раб. (Отчет Рубрука о приеме у Мункэ-хана).

[23] Пессель М. Путешествия в Мустанг и Бутан. М.: Мысль, 1978, с. 60.

[24] —

[25] Древнемонгольские города/Ред. Киселев С. В. М.: Наука, 1965, с. 117.

[26] Мангус — мифическое существо, обхватившее круг перерождений (сансарыйн-хурдэ) и символизирующее предостережение грешникам, которые дурными деяниями отягощают свою карму.

[27] Кочетов А. И. Ламаизм. М., 1973, с. 134.

[28] О мандале в архитектуре см.: Жуковская И. Л. Ламаизм и ранние формы религии. М.: Наука, 1977, с. 45, 57; Waddell L. A. The Buddhism of Tibet or Lamaism with its Mystic Cults, Symbolism and Mythology and its Relation to Indian Buddhism. Cambridge, 1958.

[29] Позднеев А. М. Города Северной Монголии. Спб., 1880, с. 42; Майдар Д. Архитектура и градостроительство Монголии. М.: Стройиздат, 1971, с. 70. К таким монастырям можно отнести также Тариатын-хурээ (на оз. Цаган-нуур), Дайчин бээсийн хошуу (бывший Тушетуханский аймак), Сан-бээсийн хурээ и др.

[30] Pieper Jan. Stupa in Architecture of the Upper Indus Valley. — In: The Stupa. Its Religious, Historical and Architectural Significance/Ed. Dallapiccola A. L. in Collab…— Bcitrage zur Siidasienforschung, Siidasien Institut, Universitat Heidelberg. B. 55. Wiesbaden, 1980, p. 129.